Антикавитационное мероприятие в центробежных насосах. Метод кавитации - что это? Для чего нужна процедура и какие есть противопоказания к кавитации

Однако иногда они не приносят желаемого результата. Именно в таких случаях можно воспользоваться достижениями современной медицины.

Для улучшения фигуры широко применяется метод кавитации . Он позволяет уменьшить объемы, избавиться от лишних килограммов и убрать дефекты кожи.

Что такое кавитация

Процедура кавитации представляет собой воздействие специальным аппаратом на проблемные зоны. За счет действия низкочастотного ультразвука в жировых тканях происходит процесс кавитации, то есть образование множества пузырьков жидкости. Жировая ткань в основном состоит из жидкости, поэтому когда пузырьки лопаются, происходит разрушение жировой ткани. В результате этого лишние объемы и килограммы уходят. Кожа становится более гладкой и подтянутой, исчезает целлюлит. В результате этого процесса не разрушается мышечная ткань, только жировая.Существуют следующие разновидности кавитации:

- гидродинамическая – применяется в промышленной сфере. Происходит, например, при снижении давления жидкости в трубах из-за ускорении ее движения.

- акустическая – образуется в результате прохождения акустической волны через жидкость. Именно этот вид применяется в эстетической косметологии. Ее также называют ультразвуковой кавитацией. Она похожа на обычное ультразвуковое исследование.

Польза, преимущества и вред

Польза

от применения кавитации огромна. На сегодняшний день она является одной из самых популярных и эффективных методик для похудения. По своей результативности она сравнима с липосакцией

, но имеет перед ней ряд преимуществ. Кроме этого, с ее помощью возможно исправление некачественно проведенной операции липосакции.

Польза

от применения кавитации огромна. На сегодняшний день она является одной из самых популярных и эффективных методик для похудения. По своей результативности она сравнима с липосакцией

, но имеет перед ней ряд преимуществ. Кроме этого, с ее помощью возможно исправление некачественно проведенной операции липосакции.

Эта процедура помогает не только убрать жир в проблемных местах, но также избавиться от целлюлита . Эффект кавитации виден уже через 3–4 процедуры. За один сеанс может уйти до 15 кубических сантиметров жира, что равняется примерно 3–4 сантиметрам в талии.

К неоспоримым преимуществам этого метода относят:

- гарантированное избавление от жира в проблемных зонах;

- улучшение состояния кожи, повышение ее эластичности;

- отсутствие реабилитационного периода;

- отсутствие гематом;

- отсутствие повреждений кожи;

- сохранение чувствительности.

Многочисленные исследования показали, что метод кавитации достаточно безопасен и не имеет побочных эффектов. Исключением может стать индивидуальная непереносимость ультразвука или обострение хронических заболеваний. Но всего этого можно избежать при качественном сборе информации на подготовительном этапе.

Показания и противопоказания к кавитации

Показанием к проведению процедуры являются:

- жировые отложения в проблемных зонах;

- дефекты после проведенной липосакции;

- выраженный целлюлит;

- жировики.

- беременность;

- остеопороз;

- сахарный диабет;

- хронические инфекционные заболевания;

- заболевания иммунной системы;

- период лактации;

- миома матки;

- нарушение свертываемости крови;

- раны в зоне воздействия;

- гепатит и почечная недостаточность.

Кроме этого, есть и относительные противопоказания к этой процедуре. К ним относят:

- наличие имплантатов, рубцов, шрамов и татуировок в обрабатываемой зоне;

- прием нестероидных препаратов в течение 10 дней до даты проведения процедуры.

Технология проведения процедуры

Суть метода кавитации

состоит в воздействии низкочастотным ультразвуком на жировую ткань. Частота тока при этом равна от 30 до 45 КГц. В результате этого в ткани возникает кавитационный эффект, то есть образуется множество пузырьков жидкости. Именно такая низкая частота позволяет возникнуть большему числу пузырьков.

Суть метода кавитации

состоит в воздействии низкочастотным ультразвуком на жировую ткань. Частота тока при этом равна от 30 до 45 КГц. В результате этого в ткани возникает кавитационный эффект, то есть образуется множество пузырьков жидкости. Именно такая низкая частота позволяет возникнуть большему числу пузырьков.

Как известно, жировые клетки в основном состоят из жидкости. Пузырьки взрываются внутри жировых клеток и выталкивают их, то есть происходит микровзрыв, который разрушает стенки клетки и расщепляет жир на составляющие. Основная масса жировой ткани при этом выходит через лимфатическую систему организма.

Сеанс проводится специальным аппаратом, который излучает низкочастотные ультразвуковые волны. Он имеет несколько насадок для различного воздействия. Процедура проводится следующим образом:

- Места воздействия размечаются специальным маркером.

- На эти зоны наносится специальный гель для проведения ультразвукового исследования.

- Врач подбирает насадку и медленно передвигает ей по коже, опираясь на ощущения пациента. Каждый участок обрабатывается одной насадкой не более 10 минут.

- При ощущении дискомфорта частоту воздействия снижают.

Процедура может длиться разное время, в зависимости от зоны воздействия. Обычно она занимает полчаса . Минимальное время проведения – 20 минут, максимальное не может превышать 45 минут.

Длительность курса зависит от первоначальных данных и желаемого результата. Обычно он составляет от 3 до 8 процедур . Проводить их следует с разницей в 6-8 дней. При необходимости назначают повторный курс примерно через полгода.

Для того чтобы усилить пользу и эффект от проведения процедуры необходимо выполнять следующие рекомендации :

- старайтесь придерживаться ;

- выпивайте в день не менее 2 литров воды;

- перед самой процедурой выпейте не менее 1 л воды;

- регулярно выполняйте физические упражнения, особенно важно делать их после процедуры.

Цены на проведение процедуры кавитации сильно разнятся в зависимости от области воздействия, региона проживания и класса салона. Средняя цена на проведение процедуры составляет от 35 до 120 долларов . Удаление с живота обойдется в среднем в 50 долларов, а с рук в 35 долларов. Самыми дорогими являются зоны ягодиц и бедер.

Ультразвуковая кавитация – отзывы

Процедуру кавитации мне посоветовал провести мой косметолог, когда я пыталась избавиться от целлюлита с помощью массажа. Эффект был, но не такой заметный, как мне хотелось бы. И вот я купила курс процедур кавитации из 7 сеансов, каждый из них длился около 20 минут. Никаких ощущений во время процедуры я не испытывала. Положительный эффект заметила примерно после третьего раза. Целлюлит стал менее заметный. После окончания курса его совсем не видно, а еще ушло по 1 см с каждой ноги. Результат мне понравился. Буду проводить эти сеансы раз в полгода в качестве профилактики.

Ольга

У меня всегда был небольшой лишний вес. Перед поездкой на море в этом году я решила тщательно подготовиться и привести свою фигуру в порядок. Помимо тренажерного зала и диеты, я решила воздействовать на организм с помощью косметологических процедур. Остановила свой выбор на ультразвуковой кавитации. Специалист рассказал, что во время нее происходит расщепление жировой ткани. Процедура для меня совсем безболезненная. Похожа на обычное ультразвуковое исследование. Я сделала 5 процедур с разницей в 5 дней. В это время я также сидела на и усиленно занималась. Не знаю, что конкретно повлияло, но за этот месяц я похудела на 5 кг и полностью избавилась от целлюлита. Кроме этого, ушло по 4 см с каждой ноги, 3 см с бедер и 5 см с талии.

отдельном выпуске .

Видео про кавитацию

В этом ролике показан сеанс ультразвуковой кавитации. В нем объясняется каким образом происходит процесс похудения. Врач подробно расписывает все преимущества процедуры. Кроме этого, в видео говорится о том, сколько должен длиться сеанс и сколько процедур необходимо сделать для получения видимого результата.

Кавитация – это очень эффективная процедура. Он поможет вам исправить недостатки и несовершенства фигуры в короткие сроки. При этом у нее практически нет противопоказаний.

Пробовали ли вы эту процедуру? Какого эффекта добились с ее помощью? Делитесь своим опытом и впечатлениями с нами в

Кавитация - это нарушение сплошности жидкости, которое происходит в тех участках потока, где давление, понижаясь, достигает некоторого критического значения. Э(гот процесс сопровождается образованием большого числа пузырьков, наполненных преимущественно парами жидкости, а также газами, выделившимися из раствора. Находясь в области пониженного давления, пузырьки увеличиваются и превращаются в большие пузыри-каверны. Затем эти пузыри уносятся потоком в область с давлением выше критического, где разрушаются практически бесследно вследствие конденсации заполняющего их пара. Таким образом, в потоке создается доврльно четко ограниченная кавитационная зона, заполненная движущимися пузырьками.

Критическое, с точки зрения возникновения кавитации, давление определяется физическими свойствами жидкости и в зависимости от ее состояния может меняться в довольно значительных пределах. Тем не менее в практических расчетах, связанных с рассмотрением кавитационных режимов работы насосов, в качестве критического давления, при котором начинается кавитация, обычно принимают давление насыщенных паров перекачиваемой жидкости при данной температуре. Классическим примером является возникновение кавитации на обтекаемом потоком профиле. Вызванное отклонением линий тока понижение давления на выпуклой поверхности профиля в районе точки А может привести к образованию кавитацион-ной зоны, протяженность которой X зависит от плотности р0, давления р0 и скорости v0 набегающего потока, формы профиля и угла атаки.

качественное изменение структуры потока, вызванное кавитацией, приводит к изменениям режима работы гидравлической машины. Эти изменения принято называть последствиями кавитации.

Элементы проточной части гидравлических машин вообще и лопастных насосов в частности представляют собой сочетание направляющих поверхностей, предназначенных для управления потоком. Если кавитационная зона возникает на Такой поверхности, то она изменяет ее эффективную форму и, следовательно, изменяет путь потока. Такие изменения нежелательны и сопровождаются дополнительными потерями энергии Снижение энергетических параметров (подача, напор) и уменьшение коэффициента полезного действия являются прямым следствием возникновения кавитации в любой гидравлической машине.

Неустойчивость кавитационной зоны и вызванные появлением этой зоны вторичные течения жидкости приводят к значительным пульсациям давления в потоке, которые оказывают динамическое воздействие на поверхности, направляющие поток. Результаты многочисленных экспериментальных исследований и опыт эксплуатации различного гидравлического оборудования указывают на появление сильных вибраций при возникновении кавитации.

Разрушение, или, как принято говорить, «захлопывание» кавита-ционных пузырей при переносе их потоком в область с давлением выше критического происходит чрезвычайно быстро и сопровождается своего рода гидравлическими ударами. Наложение большого числа таких ударов приводит к появлению характерного шипящего звука, который всегда сопутствует кавитации.

И наконец, в большинстве случаев кавитация сопровождается разрушением поверхности, на которой возникают и некоторое время cyiuecTL вуют кавитационные пузырн. Это разрушение, являющееся одним из самых опасных последствий кавитации, называют кавитационной эрозией. Механические повреждения рабочих органов гидравлических машин в результате кавитационной эрозии могут за относительно короткий срок достигнуть размеров, затрудняющих нормальную эксплуатацию машин и даже делающих ее практически невозможной.

Возникновение и последующее развитие кавитации в лопастных насосах является следствием уменьшения абсолютного давления в потоке жидкости. Рассмотрим, как меняется давление воды при ее движении по проточному тракту лопастного насоса от входа во всасывающий трубопровод и до рабочего колеса. В качестве примера на 2.9 справа изображен вертикальный центробежный насос с прямоосной цилиндрической всасывающей трубой, в центре дан график изменения абсолютного давления в зависимости от значений различных параметров. Давление на входе во всасывающую трубу вследствие ее заглубления под уровень свободной поверхности в приемном резервуаре превышает атмосферное давление р„ на значение гидростатического давления р„. Местные потери энергии, связанные с преодолением гидравлического сопротивления входного устройства всасывающей трубы и увеличением скоростного напора v2/(2g), приводят к тому, что уже в сечении трубы, расположенном на уровне свободной поверхности, абсолютное давление в потоке будет меньше атмосферного. Местные потери в переходном конусе всасывающего трубопровода в сочетании с увеличением скоростного напора вызывают дальнейшее уменьшение давления, абсолютное значение которого на входе в насос может стать меньше давления насыщенных паров рвар. Кроме того, в лопастных насосах давление может дополнительно понизиться, что в значительной мере увеличит опасность возникновения кавитации. Это понижение, не предусмотренное рабочим процессом, может носить общий характер или быть вызвано какими-то местными изменениями в потоке. Низкое абсолютное давление и кавитация могут также наблюдаться при неустановившихся режимах работы насоса: гидравлическом ударе в системе, режиме пуска, остановки и т. п.

Зная причины общего и местного понижения давления, мы можем предугадать, а в большинстве случаев и предотвратить появление кавитации в тех или иных элементах проточной части насоса. Следует сразу сказать, что правильный выбор высоты всасывания с учетом геодезической отметки расположения насоса и температуры перекачиваемой жидкости является первым и наиболее надежным мероприятием, направленным на ослабление или предотвращение кавитации. Создание некоторого запаса путем уменьшения высоты всасывания или увеличения подпора по сравнению с подсчитанными величинами гарантирует, как правило, надежную бескавитацион-ную работу насоса.

Лекция 6. Кавитация в насосах и способы её учёта при выполнении расчётов.

Кавитацией в насосах обычно называют процессы, сопровождающие вскипание жидкости в области входа в насос. Вскипание связано с падением давления в этой области и в зависимости от величины падения давления может проявляться при самых различных температурах, обычно имеющих место при перекачке воды. Вскипание может проявляться в начальной стадии, и тогда в потоке возникают отдельные области, заполненные пузырьками. На такой стадии (так называемая начальная стадия кавитации) при работе насоса возникает характерный шум, отличный от обычного. Создаётся впечатление, что вместе с водой по трубопроводу перекачиваются какие-то твёрдые частицы. Напор насоса и его КПД несколько снижаются. При длительной работе на таком режиме выходные оконечности лопастей насоса покрываются кавернами, которые вначале нарушают чистоту и форму поверхностей в этих областях, а затем приводят к их полному разрушению.

Если вскипание воды в области входа приобретает более развитый характер, то происходит разрыв водяного потока паровым включением, после чего происходит срыв подачи насоса (так называемый кавитационный срыв). Возобновление подачи насоса в этом случае возможно только в случае его остановки и последующего запуска с одновременным переводом на иной режим работы, не сопровождающийся кавитацией.

Из физики известно, что вскипание жидкости происходит, когда давление парциальных паров жидкости p п сравняется с давлением, при котором находится сама в жидкость. Давление парциальных паров жидкости p п зависит только от её температуры и физической природы. Установить зависимость p п = f (t w ) можно на основе простого по смыслу эксперимента, для которого нужна установка, принципиальная схема которой изображена на рис.1.

Рис.6.1 Схема установки для определения p п = f (t w )

Устанавливая в баке любое давление, которое может быть на всасывании насоса при его работе, следует определить для него температуру, при которой кипит жидкость в сосуде. Давление по манометру в таком случае будет соответствовать p п , а термометр будет показывать температуру жидкости, функцией которой является установленное таким образом парциальное давление.

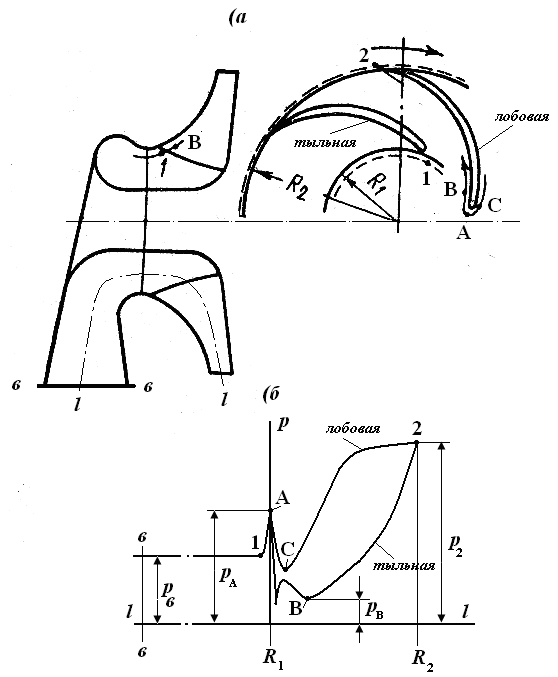

Как уже было сказано, кавитация возникает в области входа в насос. Чтобы точнее определить место её возникновения, рассмотрим график изменения давления в жидкости по длине водяного тракта насоса (рис.6.2).

.

Рис.6.2. К возникновению кавитации в центробежном насосе: (а схема насоса; (б график изменения давления по длине водяного тракта

Как это следует из представленного рисунка, давление на срезе всасывающего патрубка насоса p в остаётся практически постоянным до самого входа на лопасть (радиус R 1 , точка 1). Далее давление возрастает до p А в лобовой точке профиля А, после чего график изменения давления делится на два: для лобовой стороны лопасти и для тыльной стороны лопасти. На лобовой поверхности лопасти давление вначале падает в области точки С, после чего интенсивно растёт до своего конечного значения p 2 на радиусе R 2 . На тыльной поверхности лопасти характер изменения давления сходный, но там, на длине примерно 1/3 длины профиля лопасти, имеет место наиболее интенсивное падение давления до величины p В , которое будет минимальным давлением для всего водяного тракта насоса. Далее давление на тыльной поверхности лопасти растёт и на наружном радиусе колеса сравнивается с давлением на лобовой поверхности лопасти. Из рассмотренного очевидно, что местом возникновения (очагом) вскипания жидкости будет район точки В на тыльной поверхности лопасти приблизительно на длине 1/3 длины профиля лопасти. Ситуация начала кавитации соответствует условию:

Существует целый ряд причин, которые могут вызвать кавитацию в насосах. Условно их можно разделить на две группы: причины, связанные с особенностями использования насоса на объекте применения и причины, связанные с конструкцией насоса и режимом его работы.

К причинам первой группы следует отнести изменение высоты установки насоса над уровнем жидкости в приёмном баке (высоты всасывания), давление над уровнем жидкости в приёмном баке, температуру жидкости на всасывании, физическую природу жидкости, сопротивление приёмного трубопровода.

К причинам второй группы следует отнести скорость жидкости на всасывании в колесо насоса, коэффициент сопротивления входного участка в колесо насоса, особенности конструкции входного патрубка, влияющие на вид эпюры скоростей во входном сечении насоса, частоту вращения колеса насоса, коэффициент сопротивления входного участка лопасти.

При проектировании насосов задачей проектанта является определение таких параметров насоса, режима его эксплуатации и таких особенностей использования на объекте, при которых исключается проявление кавитации во всех её видах.

Для оценки степени проявления кавитационных явлений при проектировании насоса выделяют две стадии: критическую и срывную. При критической или начальной стадии кавитации допускается падение удельной работы насоса не более, чем на 2%. Она сопровождается возникновением характерного шума и сопровождается кавитационной эрозией выходных поверхностей колеса. Этой стадии, в соответствии с уже сказанным, .

При срывной стадии кавитации (или втором критическом режиме) подача насоса прекращается (срывается), удельная работа падает до нуля. Здесь.

Чтобы выполнить оценку возможности проявления кавитации при проектировании необходимо делать эту оценку в количественных мерах, связывая ей с соответствующими ограничениями параметров при проектировании. Чтобы перейти от описательного характера кавитации к количественным мерам, вводят такой параметр, как кавитационный запас энергии, который и выступает в роли базовой величины при оценке кавитационной ситуации. Кавитационный запас энергии вычисляется по выражению

Этот параметр вводится для оценки близости давления парциальных паров жидкости p п к минимальному давлению в тракте насоса p В . Поскольку место нахождения точки В и действительное давление жидкости в ней можно оценить с позиций качественного описания процесса, вместо достаточно неопределённого давления p В имеет смысл использовать достаточно близкое к нему давление на срезе приёмного патрубка прямо связанную с ним величину полной энергии потока:

Кавитационный запас энергии показывает, насколько эта энергия больше энергии парциальных паров жидкости. Очевидно, что при равенстве его нулю давление в точке В будет ниже p п , поскольку, как это видно из рис. 6.2, . В таком случае будет иметь место срывная стадия кавитации. Очевидно, что для обеспечения необходимо иметь. Очевидно, что при определённом положительном значении Δ l можно обеспечить критическую стадию кавитации.

Условимся, что такое значение Δ l , неизвестное в данный момент, будет называться критическим кавитационным запасом энергии и обозначаться Δ l кр . Примем далее, что для полного исключения кавитации должен быть обеспечен кавитационный запас энергии, превышающий Δ l кр . Назовём его допустимым кавитационным запасом энергии и обозначим Δ l д . Тогда можно записать

где А = 1,15…1,3 коэффициент запаса, определяемый в зависимости от назначением насоса и рода жидкости.

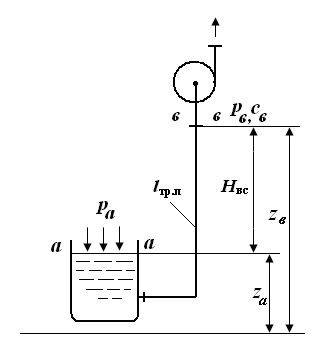

Установим, какому значению должен быть равен критический кавитационный запас энергии при известных значениях всех параметров, определяющих первую группу причин, обуславливающих возможность появления кавитации. Для этого рассмотрим возможную схему установки насоса на объекте (рис. 6.3). Проведём далее два сечения: через срез приёмного патрубка насоса (в-в ) и через плоскость уровня воды в приёмном баке (а-а ). Запишем уравнение баланса энергий между выделенными сечениями

или

. (6.1)

Если теперь к левой и привой части уравнения прибавить, что не изменит равенства, а затем перегруппировать члены такого уравнения, то придем к следующему:

. (6.2)

Рис.6.3 Схема установки насоса на объекте

Примем во внимание, что z в - z а есть высота всасывания Н вс , что скорость перемещения уровня в приёмном баке с а обычно мала и ей можно пренебречь, и что комплекс в скобках, находящийся в правой части уравнения, соответствует величине кавитационного запаса энергии Δ l . Далее будем считать, что данный насос установлен на расчётной (допустимой) высоте всасывания Н всд . В таком случае расчётной высоте всасывания должен соответствовать допустимый кавитационный запас энергии Δ l д , который равен А Δ l к . С учётом всего сказанного на основании (6.2) можно записать следующие выражения:

(6.3)

(6.4)

Выражение (6.3) можно использовать для определения допустимой высоты всасывания, если известно значение критического запаса кавитационного энергии Δ l к . Выражение (6.4) удобно использовать для определения Δ l к в том случае, если известна расчётная высота всасывания Н всд и прочие параметры, входящие в правую часть уравнения (6.4). Несложно убедиться, что это и будет та первая группа параметров, которые характеризуют использование насоса на возможном объекте применения.

Таким образом, ещё на стадии проектирования, располагая рассмотренной группой параметров, обычно задаваемых проектировщику, можно определить, какая величина Δ l к должна быть обеспечена создаваемым насосом на расчётном режиме.

Определим теперь, какая величина критического запаса кавитационной энергии Δ l к должна обеспечиваться при работе насоса с определёнными конструктивными параметрами в области входа при его работе на режиме с заданными характеристиками. Полученная в этом выводе величина Δ l к должна восприниматься как минимальное превышение энергии потока на всасывании проектируемого насоса над энергией парциальных паров жидкости, при котором возможна бескавитационная работа насоса. Уменьшение этой величины невозможно, поскольку в этом случае произойдёт вскипание жидкости в точке потока с минимальным давлением. Одновременно можно отметить, что насосы, у которых расчётные значения Δ l к будут меньше, имеют лучшие кавитационные качества при прочих равных условиях, поскольку они, в соответствии с (6.3), могут работать без кавитации на большей высоте всасывания.

Для вывода необходимых формул рассмотрим баланс энергий жидкости в потоке для трёх сечений: в-в , 1-1 и В-В. При этом запишем уравнения баланса энергий для сечений в-в и 1-1, а затем для 1-1 и В-В:

, (6.5)

. (6.6)

где l в- 1 и l 1-в есть потери энергии между сечениями, указанными соответствующими подстрочными индексами, а L 1-в внос (добавка) энергии в поток между сечениями 1-1 и В-В за счёт работы колеса на этом участке.

Примем, что L 1-в есть величина достаточно малая, чтобы ей пренебречь в дальнейших выводах. Кроме того, будем считать, что

Примем также, что разность высот z в z в также есть величина достаточно малая, чтобы исключить её из дальнейших расчётов. Выполним сложение уравнений (6.5) и (6.6) с учётом принятых условий. В результате будем иметь

Будем далее считать, что насос работает на первом критическом режиме, для которого Δ l = Δ l кр и на котором, в соответствии с приведенными выше рассуждениями, p в = p п . Тогда

или, принимая во внимание, что левая часть записанного выражения соответствует критическому запасу кавитационной энергии, запишем

. (6.7)

В привой части уравнения (6.7) содержится скорость c в , которую следует выразить через иные параметры, просто определяемые при расчётах проектируемого насоса. Для этого рассмотрим уравнение (6.6). В этом уравнении величину

можно рассматривать как потерю энергии потока при обтекании входной кромки лопасти. В соответствии с известным подходом к определению гидравлических потерь, эту величину можно представить как функцию соответствующего коэффициента сопротивления и характерной скорости. В соответствии с предложением В.Б. Шемеля за характерную скорость здесь принимается относительная скорость безударного входа на лопатку w 10 , а коэффициент сопротивления обозначается как λ ш . Тогда можно записать

С учётом записанного, принимая по-прежнему L 1-в = 0, на основании (6.6) получим

Отсюда

Подставив полученное значение в (6.7), получим

. (6.8)

В этом уравнении потери трения l 1-в принято считать на порядок меньшими, чем потери l в -в . Соответственно принимают l 1-в = 0. Потери l в -в считаются на основании обычного подхода к их определению:

где ξ вх коэффициент сопротивления входного участка насоса, с 10 характерная скорость для данного участка.

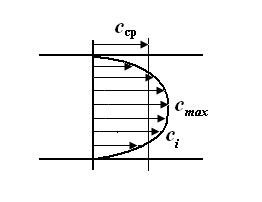

Далее следует принять во внимание, что в (6.8) скорость c 10 является среднерасходной в соответствии с правилами образования исходной системы уравнений теории насосов. В то же время появление кавитации следует связывать не со средней скоростью потока в сечении, а с максимальной скоростью, которая может превышать среднюю в соответствии с особенностями обычных эпюр скоростей жидкости в сечениях (см. рис. 6.3).

Рис. 6.4. К особенности распределения скоростей в потоке

Соответственно скорость c 10 предлагается умножить на поправочный множитель k co , который доводил бы значение этой среднерасходной скорости до максимально возможной в сечении. Если теперь в уравнении (6.8) выполнить оговоренные замены и провести группировку подобных членов, то получим:

. (6.9)

Уравнение (6.9) можно преобразовать далее с учётом возможности замены относительной скорости w 10 на её составляющие из решения входного треугольника скоростей:

А.

После чего получим окончательно

. (6.10)

Для определения λ ш рекомендуется зависимость Шемеля:

, (6.11)

где Δ 1 толщина лопасти на входе; Δ толщина лопасти на расстоянии 45мм от входной кромки. Формула (6.11) получена для насосов с n s ≤ 120 в диапазоне изменения характеристики режима 0,40,04 и значений характеристики формы профиля лопасти на входе =0,15…0,90.

При выполнении расчётов по (6.10) рекомендуется принимать λ 1 = 1…1,2. Значения λ ш , вычисляемые по (6.11), могут лежать в пределах 0,1…0,4.

Как следует из полученных выражений, Δ l кр возрастает с увеличением угловой скорости ротора, диаметра входа в колесо и скорости потока на входе. Кроме того, на рост Δ l кр влияет увеличение толщины лопасти на входе. Чем больше значение Δ l кр , полученное по (6.10), тем хуже кавитационные качества насоса, и тем на меньшей высоте всасывания он сможет работать без кавитации при прочих равных условиях. Очевидно также, что при увеличении расхода жидкости через насос при изменении режима его работы величина Δ l кр будет возрастать, а это может привести к возникновению кавитации или кавитационному срыву при работе рассматриваемого насоса.

Чтобы определить, будет кавитировать спроектированный насос или нет, можно подставить Δ l кр , полученное из (6.10), в (6.3). Если полученное H вс окажется больше высоты, на которой установлен насос, то он будет кавитировать. При эксплуатации спроектированного насоса следует учитывать возможность изменения его режима работы и параметров его установки на объекте по сравнению с теми, которые принимались при проектировании в качестве расчётных. Все эти изменения можно оценить с помощью выражений (6.3) и (6.10), чтобы оценить возможности проявления кавитации описанным выше способом.

Уравнения подобия при кавитации и кавитационные коэффициенты подобия.

Для геометрически подобных насосов, работающих в области установившейся кавитации на подобных режимах, можно получить

или

. (6.12)

По уравнению подобия (6.12) можно определить Δ l кр . „ натурного насоса, если известна величина Δ l кр м модельного насоса, работающего на подобном режиме в автомодельной области по числу Рейнольдса. Уравнение подобия при кавитации справедливо при ограниченном геометрическом подобии насосов только в области входа.

Если соблюдать полное геометрическое подобие насосов, то будут справедливы уравнения подобия (6.12) и (5.10). Тогда для автомодельной области по числу Re (η гн = η гм )

и, следовательно, кавитационный коэффициент подобия

(6.13)

для серии геометрически подобных насосов, работающих на подобных режимах, будет постоянной величиной.

Для центробежных насосов удобнее пользоваться кавитационным коэффициентом подобия, который остается постоянным при сохранении геометрического подобия только в области входа. Тогда для потока в этой области на подобных режимах будут постоянными критерии

Относительно приведенных критериев следует отметить, что вывод k Δ l кр ранее не рассматривался, но он близок к критерию k l 1 , вывод которого рассматривался в лекции 5, и с использованием которого его несложно образовать. Критерий k Q и способ его образования рассмотрен в той же лекции.

При делении критериев одного на второй с возведением каждого в такую степень, чтобы при такой операции исключить линейный размер D 1 , получаем

Обозначая постоянную

Находим

Коэффициент С , называемый кавитационным коэффициентом быстроходности, был предложен в 1935г. С. С. Рудневым в виде

где п, об/мин; Q , м 3 /с; Δ l кр , кгс ·м/кгс.

Если перевести входящие в формулу величины в систему СИ, то получим

(6.14)

Подставив в уравнение (2.84) величину Δ l кр , найденную по формуле (6.13),

получим уравнение, связывающее кавитационные критерии подобия С и σ c n s .

(6.15)

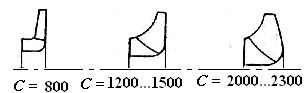

Полученный коэффициент принято использовать при оценке кавитационных качеств рассматриваемых насосов. На основании анализа параметров большой группы насосов различного назначения, имеющих высокие КПД, установлены рекомендации по предварительному выбору значения С для проектируемого насоса в зависимости от условий его применения и назначения. Из (6.14) и (6.15) следует, что со снижением Δ l кр коэффициент С должен возрастать. Соответственно насосы с уменьшенными Δ l кр или насосы с повышенным кавитационным качеством должны иметь более высокие значения С. Так, обычные насосы, работающие в обычных условиях, могут иметь средние кавитационные качества. Для них С = 800…900. Насосы с высокими кавитационными качествами должны иметь С = 1200…1500. Насосы с очень высокими кавитационными качествами могут иметь С = 2000…2300. При такой, весьма нестрогой системе оценок, насосы внутреннего контура системы охлаждения ДВС можно отнести ко второй группе и рекомендовать для них С = 1200…1500.

На основании принятого предварительно коэффициента С вычисляют допустимую угловую скорость ротора насоса. Полученное значение затем может корректироваться в зависимости от установленного расчётным путём действительного значения запаса кавитационной энергии насоса, который обычно находят в конце гидравлических расчётов насоса.

Влияние конструкции рабочего колеса на кавитационные качества центробежного насоса.

Для улучшения кавитационных качеств насоса необходимо снижать величину динамического падения давления в насосе. Тогда кавитация в насосе происходит при меньших значениях критического кавитационного запаса энергии.

Снижение Δ l кр , согласно уравнению (2.77), происходит при уменьшении скоростей с 10 и w 10 жидкости и коэффициентов λ ш и λ 1 . Скорости потока с 10 и w 10 и коэффициенты λ ш и λ 1 уменьшаются при увеличении ширины b 1 каналов колеса у входной кромки лопасти и диаметра входа б колесо D o а также при уменьшении диаметра втулки колеса d вт , толщины входной кромки лопасти Δ 1 и угла безударного поступления потока на лопасти колеса β 10 .

Для насосов с высокими кавитационными качествами угол атаки δ = 10…20°. Изменение угла атаки в пределах δ = 0…15° не влияет на КПД. насоса.

Таким образом, для повышения кавитационных качеств тихоходного центробежного насоса (n s < 100) необходимо снижать скорость на входе в рабочее колесо с 0 (k Co ), увеличивать диффузорность входного участка колеса F л / F о , уменьшать стеснение входного сечения колеса втулкой.

Рабочие колеса с высокими кавитационными качествами (n s =<120) обычно выполняют с лопастями, выдвинутыми в область поворота потока из осевого направления в радиальное так, что диаметр средней точки входной кромки лопасти D 1 = (0,75…0,85) D o . При этом лопасти колеса выполняются двоякой кривизны. На рис.6.5 изображены схемы меридианных сечений рабочих колес центробежных насосов, имеющих различные кавитационные качества. Рабочие колеса с повышенными кавитационными качествами, показанные на рис. 6.5, применяют в качестве колес первой ступени конденсатного насоса (С = 2000…2300), колес бустерного насоса и бустерных колес питательного насоса (С= 1200…1500). Для повышения кавитационных качеств центробежных насосов перед центробежным колесом устанавливают осевое колесо, которое повышает давление, создает окружную составляющую скорости при входе потока в центробежное колесо и тем самым улучшает условие его работы. Осевое предвключённое колесо проектируют с минимальным напором и высокими кавитационными качествами. В результате кавитационные качества комбинированной осецентробежной ступени выше, чем центробежной ступени без осевого колеса. Осевые предвключенные колеса, называемые шнеками, выполняют с двумя или тремя лопастями, очерченными по винтовой поверхности постоянного шага.

Рис. 6.5 Схемы меридианных сечений рабочих колес центробежных насосов, имеющих различные кавитационные качества

Конец лекции

Нашего времени является лишний вес, а также связанные с ним последствия, которые отражаются не только на внешнем виде, но и нередко представляют серьезный риск для здоровья. Такие внешние дефекты, как потеря кожей упругости, дряблость, лишние объемы на талии, нарушения линии фигуры, устраняются массой всевозможных способов: от диет и фитнеса до терапевтических и хирургических средств. Разрабатываются и новые методы преодоления этих проблем. В последнее время коррекцию фигуры чаще проводят с помощью кавитации. Что это такое?

Кавитация как понятие и области ее применения

Под кавитацией понимается процесс парообразования и последующей конденсации в потоке жидкости пузырьков пара и образования в ней полостей (каверн, или кавитационных пузырьков), которые заполнены паром самой жидкости. Данный процесс нашел широкое применение в промышленности, военной технике и иных смежных с ними областях.

Кавитация в медицине

Эффект кавитации используется и в биомедицине. Кавитацию применяют в работе при бескровном иссечении тканей плотных органов, при сонопорации. Необходима она и при удалении камней в почках, которое проводится с помощью литотрипсии. В стоматологии кавитация используется при для удаления пигментированного налета и зубного камня.

Новейшая кардинальная методика заняла ведущее место и в косметологии. В ее основе заложены явления кавитации. Что это за процедуры, ставшие наиболее значительным конкурентом хирургической липосакции?

Эстетическая медицина

Все современные средства, используемые для коррекции фигуры, условно делят на терапевтические и хирургические. К первым относят лимфодренажный и вакуумный массаж, миостимуляцию, электролиполиз, озонотерапию, различные виды обертываний. Популярным хирургическим средством является классическая липосакция. Все эти методы давно применяют в центрах эстетической медицины. Но не все из них решают проблемы целлюлита и других дефектов тела.Поэтому специалисты уделяют внимание изучению новых, более прогрессивных методик. Наиболее эффективной и безопасной из них считается кавитация тела. Что это за процедура, насколько она эффективна и безопасна?

Сегодня это наиболее эффективная процедура по удалению жировых отложений в проблемных местах - на животе, бедрах, руках, спине, не требующая хирургического вмешательства. Поэтому при безрезультатности неаппаратных методов коррекции фигуры рекомендуется именно кавитация. Что это такое, фото демонстрирует

Сегодня это наиболее эффективная процедура по удалению жировых отложений в проблемных местах - на животе, бедрах, руках, спине, не требующая хирургического вмешательства. Поэтому при безрезультатности неаппаратных методов коррекции фигуры рекомендуется именно кавитация. Что это такое, фото демонстрирует ![]() наглядно - разница линий тела до и после проведения процедур очевидна. Процедура позволяет убрать проблемные дефекты, скорректировать фигуру. После процедуры на поверхности кожи не остается шрамов и рубцов. Новейшая методика позволяет приобрести гармоничную стройность, убирая недостатки только в нужных зонах.

наглядно - разница линий тела до и после проведения процедур очевидна. Процедура позволяет убрать проблемные дефекты, скорректировать фигуру. После процедуры на поверхности кожи не остается шрамов и рубцов. Новейшая методика позволяет приобрести гармоничную стройность, убирая недостатки только в нужных зонах.

Методика проведения

Каждый пациент задается вопросом при рекомендации курса кавитации. Что это за методика, посредством которой из организма удаляется Ее суть заключается в том, что при проведении процедуры на проблемные участки тела воздействуют низкочастотным ультразвуком мощностью, выдержанной в параметрах 37-42 КГц. Микровзрывы пузырьков газа, образуемые за счет освобождения большего количества энергии, способствуют разжижению ненужных жировых отложений и повреждают клеточные мембраны адипоцитов, освобождая триглицериды, составляющие жировые клетки. Они выводятся из организма посредством метаболических процессов. Через лимфатическую систему их выводится примерно 90%, остальная часть абсорбируется в кровеносное русло, где преобразуется в молекулы глюкозы. Следует отметить, что воздействие ультразвука на другие ткани и клетки (эндотелий сосудов, клетки эпидермиса, мышечные фибриллы и другие) вредного воздействия не оказывает. Они не подвергаются разрушению, поскольку их отличает высокий Отсутствие вреда подтверждено результатами многих исследований, которые проводились до того, как ввести аппарат для кавитациив практику.

Приборы для проведенияпроцедуры кавитации и лифтинга (профессиональные, портативные, многофункциональные) хорошо зарекомендовали себя в крупных медицинских клиниках, салонах красоты. Они достаточно эффективны в своем главном предназначении - коррекции фигуры, омоложении и подтяжки кожи, устранении целлюлита, отбеливании, лимфодренаже, восстановлении эластичности и тургора, а также улучшении обмена веществ. С помощью данных аппаратов практикуются самые различные программы для общего омоложения кожи.

Приборы для проведенияпроцедуры кавитации и лифтинга (профессиональные, портативные, многофункциональные) хорошо зарекомендовали себя в крупных медицинских клиниках, салонах красоты. Они достаточно эффективны в своем главном предназначении - коррекции фигуры, омоложении и подтяжки кожи, устранении целлюлита, отбеливании, лимфодренаже, восстановлении эластичности и тургора, а также улучшении обмена веществ. С помощью данных аппаратов практикуются самые различные программы для общего омоложения кожи.

Показания для процедуры

Для устранения дефектов в таких проблемных зонах, как живот, ягодицы, боковые поверхности бедер, рекомендуется Что это такое,объясняют на консультациях в медицинских клиниках, практикующих так называемую кавитационную липосакцию, дающую результаты, равные хирургическому вмешательству. В эстетической медицине она признана самой эффективной терапевтической процедурой.

Показаниями для кавитации являются избавление от локальных "ловушек жира", снижение проявлений фиброза, коррекция дряблости кожных покровов и дефектов после хирургической липосакции.

Процедура кавитации

Как выполняется УЗ-кавитация? Что это такое? Проведение процедуры во многом зависит от степени ожирения, от площади проблемной зоны. Косметолог после осмотра выбирает наиболее подходящую программу и проходит рабочей манипулой по поверхности. На кожу предварительно наносится липолитический гель, снижающий трение, которое возникает между прибором и кожей. Гель при проникновении в подкожные слои эпидермиса также способствует ускорению распада жировых клеток.

Кавитационное воздействие ультразвука происходит именно в жировой ткани и не задевает окружающие ткани. Это происходит благодаря конструкции манипулы, глубина воздействия которой не превышает 2-3 см.

Квалифицированный специалист, проводящий сеанс кавитации, старается не фиксировать прибор над проекцией крупных суставов, органов малого таза и паренхиматозных органов.

Выбор метода воздействия

Выбор метода воздействия, программы и параметр частоты, необходимый для сокращения жировых отложений, подбирает специалист. Многое зависит от локализации проблемных участков, их значительности, близости крупных суставов. С помощью высокочастотной кавитации проводится около 10 сеансов, по длительности не превышающих 30 минут. Их обычно бывает достаточно, так как высокие частоты позволяют использовать стабильный способ воздействия.

Процедуры с низкими частотами назначаются 1 раз в неделю. Всего их курс может составлять 6-8 сеансов по 40 минут. При данной программе движения ультразвуковой манипулой медленны и равномерны, фиксирование прибора на одном месте не рекомендовано.

Пациент во время кавитации чувствует себя комфортно. При ультразвуке 2,7 МГц могут быть выражены ощущения приятного тепла и вибрации в проекции манипулы, при 40 кГц чаще уже в конце процедуры может возникнуть чувство покалывания непосредственно в зоне обработки.

В среднем длительность сеанса кавитации может составлять 20-30 минут, максимальная - 60 минут, но не выше, чтобы не допустить перегрева. При необходимости назначаются повторные курсы кавитации с интервалом в полгода. Для усиления работы экскреторной системы обычно рекомендуются лимфатические дренажи.

Эффект кавитации

На интернет-форумах часто встречаются вопросы: «Кавитация - что это»? Отзывы тех, кто пробовал данную процедуру, несколько расходятся. Есть те, кто доволен полученным результатом, есть те, кто не заметил никакого эффекта.

Однако результат достигается уже после первого сеанса кавитации. Что этопроисходит, пациенты не всегда видят, поскольку нередко в первый же день ожидают значительного уменьшения объемов, изменений в весе. Все эти признаки более заметны уже после последующих процедур. Немало зависит и от объема жировой ткани, естественно, что при незначительных проблемных зонах за один сеанс можно потерять до 10-15 куб. см жира, что означает уменьшение объемов в области талии приблизительно на 3 см.

Однако результат достигается уже после первого сеанса кавитации. Что этопроисходит, пациенты не всегда видят, поскольку нередко в первый же день ожидают значительного уменьшения объемов, изменений в весе. Все эти признаки более заметны уже после последующих процедур. Немало зависит и от объема жировой ткани, естественно, что при незначительных проблемных зонах за один сеанс можно потерять до 10-15 куб. см жира, что означает уменьшение объемов в области талии приблизительно на 3 см.

Также немаловажно для достижения лучших результатов придерживаться активного образа жизни, правильного режима питания.

Преимущества кавитационной липосакции

Кавитация проводится без негативных последствий, которые нередко проявляются после проведения хирургических операций. Ее основными преимуществами являются неинвазивность, атравматичность, безболезненность, незначительные затраты времени для проведения процедур, быстро достижимый эстетический результат, отсутствие периода реабилитации.

Противопоказания

Среди нежелательных моментов для проведения кавитации особо выделяются кожные заболевания, сахарный диабет, некоторые заболевания сердечнососудистой системы, онкологические патологии, остеопороз, почечная недостаточность, металлические имплантаты в организме. Также есть места, где эмиссию ультразвука не рекомендуется проводить. Это область суставов, ушей, желез и гениталий. Поэтому прежде чем проводить процедуру, лучше проконсультироваться у врача, насколько для вас может быть безвредна кавитация, что это противопоказания, которые не касаютсянепосредственно вас.

Среди нежелательных моментов для проведения кавитации особо выделяются кожные заболевания, сахарный диабет, некоторые заболевания сердечнососудистой системы, онкологические патологии, остеопороз, почечная недостаточность, металлические имплантаты в организме. Также есть места, где эмиссию ультразвука не рекомендуется проводить. Это область суставов, ушей, желез и гениталий. Поэтому прежде чем проводить процедуру, лучше проконсультироваться у врача, насколько для вас может быть безвредна кавитация, что это противопоказания, которые не касаютсянепосредственно вас.

Специалисты, проводящие процедуру должны собрать полный анамнез пациента, дать рекомендации по режиму питания и физическим нагрузкам. Если в процессе обследования выясняется, что противопоказания отсутствуют, проводится кавитация.

В большинстве случаев это одна из результативных и безопасных современных методик, используемых в эстетической медицине, дающая возможность получить ожидаемый эффект, который, как правило, удовлетворяет и пациента, и врача.

В своём стремлении обрести идеальное тело люди зачастую не задумываются, что здоровое похудение – медленный процесс. Стремительно теряя жир, организм испытывает шок, который может обернуться неприятными, а иногда и тяжёлыми последствиями. К методам с результатом в виде интенсивного похудения относится и , противопоказания к которой составляют обширный список.

В него, помимо традиционных беременности и сердечной недостаточности, входит множество заболеваний и особых условий. Список побочных эффектов кавитации так же внушителен. Во многом наличие противопоказаний связано с воздействием на организм ультразвука, который до недавнего времени использовался лишь для диагностики, а не для терапии.

Кавитация в борьбе с жировыми отложениями

Термолифтинг – система неинвазивного омоложения кожи с помощью радиочастотной энергии, которая способствует активизации обмена веществ и кровотока.

Кавитационный метод избавления от жировых отложений используется недавно и при своей популярности ещё не достаточно изучен. Отзывов о процедуре мало, и они противоречивы. Поэтому перед ультразвуковой липосакцией методом кавитации, как и перед любым другим сеансом аппаратной косметологии , необходимо внимательно ознакомиться со списком противопоказаний и побочных эффектов.

В случае выявленных ограничений или при малейших сомнениях в их наличии, от процедуры лучше отказаться в пользу других способов похудения. Такой подход поможет получить желаемый результат, а не последующую ликвидацию неприятных последствий.